Que recherchez-vous ?

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

Le projet

Mené en collaboration entre la Fondation Poitiers Université et Grand Poitiers, le projet portant sur l’étude de l’habitat et de la

biodiversité dans la ville de Poitiers s’inscrit dans une démarche d’étude de l’existant et d’analyse de projets de réintroduction

de la nature en ville.

Le secteur du bâtiment est un acteur majeur de la préservation et de la restauration de la biodiversité :

Par ses impacts :

Mais il peut aussi contribuer à préserver et à restaurer la biodiversité grâce à :

De plus, les bâtiments gagnent à s’inspirer du monde vivant pour améliorer leur conception et leur fonctionnement.

Il existe un lien fort entre le bien-être des usagers du bâtiment et l’intégration de la biodiversité dans le bâtiment. »

Site du ministère de l’écologie

Ce projet a une double vocation : recenser les ilots de fraicheur de la ville Poitiers et étudier la faisabilité d’en créer de nouveaux.

|

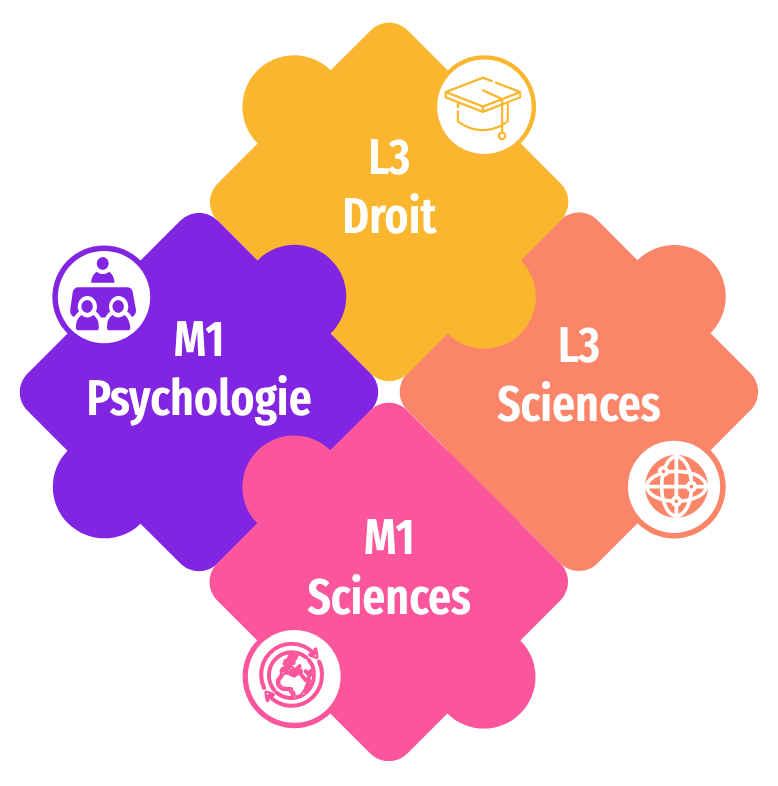

Le projet IDEA étant un projet pluridisciplinaire, il regroupe de nombreux étudiants, venus de différentes formations. Pour ce projet, les étudiants en M1 de psychologie et de sciences ont collaborés avec des élèves en 3ème année de droit et de sciences afin de répondre à la problématique du projet et de concevoir une réponse. |

L’ensemble des observations effectuées cette année dans le cadre du projet IDEA suggère donc que la souche Pyrocystis fusiformis nécessiterait des étapes d’optimisation trop importantes pour son usage dans un dispositif d’éclairage urbain (nécessité probable d’implémentations par génie génétique).

En conséquence, cette souche ne sera pas retenue dans des études ultérieures.

La question du maintien de cette thématique au sein d’IDEA reste donc posée.